Monat: November 2014

Stars and lightening!!!

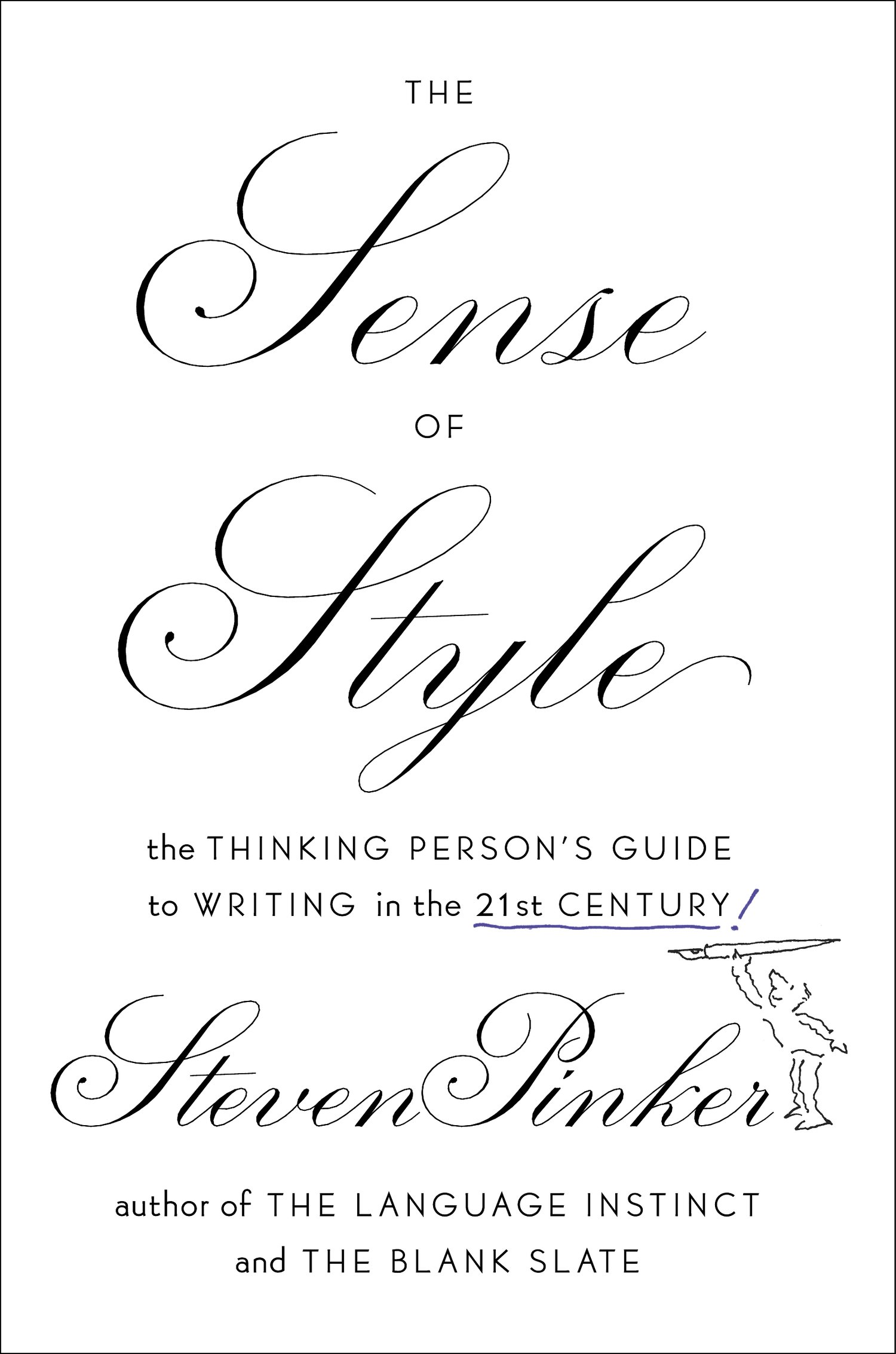

How to Be a Better Writer: 6 Tips From Harvard’s Steven Pinker

Der Tag wird kommen (The day will come)!!!

Love this video (Liebe dieses Video)!!! For english subtitles please activate subtitles in the lower right corner.

[youtube=http://youtu.be/-qOg8E4Tzto]

Lifesaving Poems: John Burnside’s ‚A Private Life‘

The Sense of Style: Psycholinguist Steven Pinker on the Art and Science of Beautiful Writing | Brain Pickings

“Every generation believes that the kids today are degrading the language and taking civilization down with it.”

“Man has an instinctive tendency to speak, as we see in the babble of our young children,” Charles Darwin wrote in The Descent of Man, “whereas no child has an instinctive tendency to bake, brew, or write.” While baking and brewing undoubtedly have their place in culture, it is writing that has emerged as the defining record of our civilization — our most enduring and expansive catalog of thought, of discourse, of human imagination. And yet our insatiable hunger for advice on writing suggests that it remains an unnatural act — even legendary Mad Man David Ogilvy knew this when he penned his ten commandments of writing a century after Darwin, prefacing them with this simple statement: “Good writing is not a natural gift. You have to learn to write well.”

“Man has an instinctive tendency to speak, as we see in the babble of our young children,” Charles Darwin wrote in The Descent of Man, “whereas no child has an instinctive tendency to bake, brew, or write.” While baking and brewing undoubtedly have their place in culture, it is writing that has emerged as the defining record of our civilization — our most enduring and expansive catalog of thought, of discourse, of human imagination. And yet our insatiable hunger for advice on writing suggests that it remains an unnatural act — even legendary Mad Man David Ogilvy knew this when he penned his ten commandments of writing a century after Darwin, prefacing them with this simple statement: “Good writing is not a natural gift. You have to learn to write well.”

But even as we master this rather unnatural human application, the difference between good writing and great writing is vast, bridged only by the miraculous mastery of style. “Style is the physiognomy of the mind,” wrote Schopenhauer. “It is a more reliable key to character than the physiognomy of the body.”

Nearly a century after Strunk and White’s The Elements of Style — a book of such legendary status that it has even germinated a rap — Harvard’s Steven Pinker steps in to alleviate Darwin’s lament with The Sense of Style: The Thinking Person’s Guide to Writing in the 21st Century (public library).

Pinker writes in the prologue:

I like to read style manuals for another reason, the one that sends botanists to the garden and chemists to the kitchen: it’s a practical application of our science. I am a psycholinguist and a cognitive scientist, and what is style, after all, but the effective use of words to engage the human mind? It’s all the more captivating to someone who seeks to explain these fields to a wide readership. I think about how language works so that I can best explain how language works.

Indeed, Pinker — arguably today’s most prominent and prolific psycholinguist — approaches the question of style not only as an aesthete who cherishes the written word, but also as a scientist, applying the findings of his field to debunking a number of longstanding, blindly followed dogmas about writing:

We now know that telling writers to avoid the passive is bad advice. Linguistic research has shown that the passive construction has a number of indispensable functions because of the way it engages a reader’s attention and memory. A skilled writer should know what those functions are and push back against copy editors who, under the influence of grammatically naïve style guides, blue-pencil every passive construction they spot into an active one.

Pinker’s broader point echoes the caveat John Steinbeck issued alongside his six rules of writing, as well as Virginia Woolf’s admonition about honoring the aliveness of language — an assurance that language is not a set of static doctrines but a dynamic interaction between writer and reader, speaker and listener, and as such renders any rigid rules limiting and unnecessary:

Although some of the rules can make prose better, many of them make it worse, and writers are better off flouting them. The rules often mash together issues of grammatical correctness, logical coherence, formal style, and standard dialect, but a skilled writer needs to keep them straight. And the orthodox stylebooks are ill equipped to deal with an inescapable fact about language: it changes over time. Language is not a protocol legislated by an authority but rather a wiki that pools the contributions of millions of writers and speakers, who ceaselessly bend the language to their needs and who inexorably age, die, and get replaced by their children, who adapt the language in their turn.

To that, Pinker adds a gladdening aside about “the illusion of the good old days” and writes:

Every generation believes that the kids today are degrading the language and taking civilization down with it.

[…]

You remember those days, don’t you? Back in the 1980s, when teenagers spoke in fluent paragraphs, bureaucrats wrote in plain English, and every academic paper was a masterpiece in the art of the essay? (Or was it the 1970s?) The problem with the Internet-is-making-us-illiterate theory, of course, is that bad prose has burdened readers in every era.

His own intention, then, is to “distinguish the rules that enhance clarity, grace, and emotional resonance from those that are based on myths and misunderstandings” and to supplant “dogma about usage with reason and evidence,” so that we can learn to apply these insights mindfully rather than robotically and begin to counter the mindless momentum of language George Orwell lamented. He enumerates the three main reasons style matters, and matters today:

First, it ensures that writers will get their messages across, sparing readers from squandering their precious moments on earth deciphering opaque prose…

Second, style earns trust. If readers can see that a writer cares about consistency and accuracy in her prose, they will be reassured that the writer cares about those virtues in conduct they cannot see as easily…

Style, not least, adds beauty to the world. To a literate reader, a crisp sentence, an arresting metaphor, a witty aside, an elegant turn of phrase are among life’s greatest pleasures… This thoroughly impractical virtue of good writing is where the practical effort of mastering good writing must begin.

Contrary to Oscar Wilde’s famous quip that “nothing that is worth knowing can be taught,” Pinker believes that one can learn to write beautifully — by instruction, yes, but mostly by absorption of example. Like Susan Sontag, who became a writer by becoming a reader, and like David Foster Wallace, who urged his writing students to read a lot and read attentively, Pinker advocates for the immeasurable value of reading in learning to write:

Good writers are avid readers. They have absorbed a vast inventory of words, idioms, constructions, tropes, and rhetorical tricks, and with them a sensitivity to how they mesh and how they clash… The starting point for becoming a good writer is to be a good reader. Writers acquire their technique by spotting, savoring, and reverse-engineering examples of good prose.

He offers some words of assurance to those entering the craft:

An aspiring writer could be forgiven for thinking that learning to write is like negotiating an obstacle course in boot camp, with a sergeant barking at you for every errant footfall. Why not think of it instead as a form of pleasurable mastery, like cooking or photography? Perfecting the craft is a lifelong calling, and mistakes are part of the game. Though the quest for improvement may be informed by lessons and honed by practice, it must first be kindled by a delight in the best work of the masters and a desire to approach their excellence.

A significant part of that excellence, Pinker suggests, is learning to resist the siren call of clichés:

Every writer faces the challenge of finding a superlative in the English word-hoard that has not been inflated by hyperbole and overuse… Good writing can flip the way the world is perceived, like the silhouette in psychology textbooks which oscillates between a goblet and two faces.

In championing the importance of honoring such a dedication to finding the perfect word, Pinker offers some witty and wise advice on the best use of the dictionary:

Readers who want to become writers should read with a dictionary at hand (several are available as smartphone apps), and writers should not hesitate to send their readers there if the word is dead-on in meaning, evocative in sound, and not so obscure that the reader will never see it again. (You can probably do without maieutic, propaedeutic, and subdoxastic.) I write with a thesaurus, mindful of the advice I once read in a bicycle repair manual on how to squeeze a dent out of a rim with Vise-Grip pliers: “Do not get carried away with the destructive potential of this tool.”

Donning his psycholinguist hat, Pinker considers the difference between speaking and writing, and what that reveals about the secret of style:

Speaking and writing involve very different kinds of human relationship, and only the one associated with speech comes naturally to us. Spoken conversation is instinctive because social interaction is instinctive: we speak to those with whom we are on speaking terms.

[…]

We enjoy none of this give-and-take when we cast our bread upon the waters by sending a written missive out into the world. The recipients are invisible and inscrutable, and we have to get through to them without knowing much about them or seeing their reactions. At the time that we write, the reader exists only in our imaginations. Writing is above all an act of pretense. We have to visualize ourselves in some kind of conversation, or correspondence, or oration, or soliloquy, and put words into the mouth of the little avatar who represents us in this simulated world.

The key to good style, far more than obeying any list of commandments, is to have a clear conception of the make-believe world in which you’re pretending to communicate.

The Sense of Style is not only a thoughtful and illuminating guide to the grace of the written word, but also an elegant paragon of its own advice and thus an immeasurably pleasurable read. Complement it with some first-hand wisdom on the art and craft of language from celebrated authors, including Elmore Leonard’s ten tips on writing, Neil Gaiman’s eight pointers, Nietzsche’s ten rules, Walter Benjamin’s thirteen doctrines, Henry Miller’s eleven commandments, and Kurt Vonnegut’s eight tips for writing with style, Zadie Smith on the two psychologies for writing, and Vladimir Nabokov on the three qualities of a great storyteller.

„KDD“-Erfinder Orkun Ertener und sein Krimidebüt „Lebt“ – DIE WELT

„KDD“-Erfinder Orkun Ertener und sein Krimidebüt „Lebt“ – DIE WELT.

Jüdische Moslems zwischen allen Stühlen

Bevor jetzt jemand denkt, Kriminalliteratur sei ein unkompliziertes Geschäft. Es ist ein grauer Tag in Köln, an dem wir Orkun Ertener treffen. Und alles geht ein bisschen durcheinander. Ein grüner Schriftzug leuchtet durch den Regen. Bismarckstraße, Belgisches Viertel, eine vom nahen Medienpark zu einer Art Kölner Altona hochgejazzten Ecke der Domstadt.

Das Finale von „Breaking Bad“: „Ich war richtig lebendig!“ – Medien – FAZ

Das Finale von „Breaking Bad“: „Ich war richtig lebendig!“ – Medien – FAZ.

Das Finale von „Breaking Bad“ „Ich war richtig lebendig!“

Die Geschichte von Walter White ist zu Ende. Der Chemielehrer, der zum Drogenkoch wurde, verlässt den Highway zur Hölle nicht. Und doch gönnt ihm der Serienschöpfer Vince Gilligan einen Augenblick der Erlösung. Wer den Schluss selbst sehen will, sollte diesen Text nicht lesen.

30.09.2013, von Nina Rehfeld

© AP ![]() Letzte Blicke: Bryan Cranston als Walter White und der Drogenboss Gus Fring (Giancarlo Esposito)

Letzte Blicke: Bryan Cranston als Walter White und der Drogenboss Gus Fring (Giancarlo Esposito)

Am Ende blieb ihm doch noch ein kleiner Moment des Glücks. Wie Walter White (Bryan Cranston) versonnen den Tank im Methamphetamin-Labor streichelt, bevor nur eine Blutspur auf dem Edelstahl zurückbleibt und Walt tot am Boden liegt – das verdoppelte das Gefühl am Schluss einer der besten Serien aller Zeiten: Es hat sich gelohnt.

Selten ist das Finale einer Fernsehserie so fiebrig erwartet worden wie dieses. Der kleine Kabelsender AMC rief 300.000 bis 400.000 Dollar als Preis für einen dreißig Sekunden langen Werbespot während der letzten Folge von „Breaking Bad“ auf. Das ist mehr, als die großen Networks bei ihren großen Serien verlangen, die mehr als dreimal so viele Zuschauer aufweisen können. Die Medien überschlugen sich mit Spekulationen über den Schluss. Das Branchenmagazin „Entertainment Weekly“ veröffentlichte die Prophezeihung der gesamten Redaktionsmannschaft in Tweetlänge: Koma-Traum, Methlab-Explosionen und Selbstmord waren darunter, und natürlich auch ein paar richtige Vermutungen.

Rache und Abschied

Ja, die großkalibrige Waffe in Walts Kofferraum wurde Jack (Michael Bowen) und seiner Neonazi-Bande zum Verhängnis, wie es viele schon vermuteten, auch die Spekulation, dass das Ricin in Lydias (Laura Fraser) Tee enden würde, traf zu. Und Jesse (Aaron Paul) kommt wirklich mit dem Leben davon.

Es war keine grundstürzende Folge wie die kurz vor dem Finale gelaufene Episode „Ozymandias“, in der Walt verhaftet wurde, sein Schwager Hank (Dean Norris), der Drogenermittler, starb, die Drogen-Millionen gestohlen wurden und Walt mit einem giftigen (und zugleich zu ihrem Schutz kalkulierten) Anruf bei seiner Frau Skyler (Anna Gunn) den sich im Internet austobenden Kritikern dieser Figur (und der Schauspielerin) den Spiegel vorhielt. Gilligan und seine sechs Ko-Autoren haben den Tonfall fünf Staffeln lang gehalten, und am Ende disziplinierten sie sich zu einem vielschichtigen Schluss, in dem Walt Rache und Abschied nimmt – von seiner Familie, von seinem Geld, und zuletzt von seinem alter Ego Heisenberg. Und doch, was bleibt, ist ein Trümmerbild in der Wüste.

© AP

© AP ![]() Von der kriminellen Dynamik, die er in Gang brachte, überrollt: Walter White bezahlt den Flirt mit dem Drogenmilieu am Ende mit seinem Leben

Von der kriminellen Dynamik, die er in Gang brachte, überrollt: Walter White bezahlt den Flirt mit dem Drogenmilieu am Ende mit seinem Leben

„Breaking Bad“ war hinreißend gefilmt, hervorragend gespielt und mit Nebenfiguren ausstaffiert, die alle ihre eigene Serie verdient hätten – vom ebenso feinsinnigen wie bescheidenen Drogenboss Gus Fring (Giancarlo Esposito) über den knarzigen Mike (Jonathan Banks) bis zum witzigen Anwalt Saul Goodman (Bob Odenkirk), der mit „Better Call Saul“ tatsächlich einen eigene Serie bekommt.

Aber die erbarmungslose Konsequenz (und der schwarze Humor), mit welcher Vince Gilligan diese große Tragödie von einem Mann erzählte, der von seinem eigenen Ego aufgefressen wird, ging so tief, wie es nur wenige Fernsehstücke schaffen. Bisher galt es als Tabu, ein Kind sterben zu lassen (bei „Game of Thrones“ wird eines aus dem Fenster geschubst, überlebt aber). Hier kamen gleich zwei ums Leben. Wenn es schien, als könne das Entsetzliche noch abgewendet werden, passierte es dennoch. Wenn die Rettung nahe schien, blieb sie doch aus – alles im Dienst einer komplexen, spannenden Geschichte vom Abstieg eines harmlosen Nobody zum größenwahnsinnigen Monster.

1 | 2 Nächste Seite

11 Wege, zu guten Krimis zu kommen (II): Die Krimi-Blogger