John Warner stellt mit Blick auf ChatGPT die Frage, was am aktuellen Schreibunterricht eigentlich erhaltenswert ist und was wir getrost über Bord werfen können. Beitrag in Deutsch und Englisch (post in German and English).

Kategorie: Schreiben

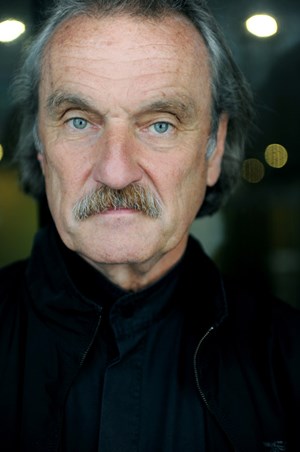

Interview mit John Burnside

John Burnside: „I put a spell on you“Glamourie ist gleich MagieIn seinem jüngsten Buch „I put a spell on you“ wehrt sich der schottische Autor John Burnside gegen das Konzept der ewigen Liebe: „Wir sollten miteinander verhandeln dürfen“, sagt er im Dlf. Er spricht auch über sein Leben und Schreiben, über Drogen, Rollenbilder und den Brexit.

John Burnside im Gespräch mit Tanya Lieske im Deutschlandfunk vom 23.12.2019

Der schottische Autor John Burnside ist eine herausragende Stimme seines Landes und seiner Generation, und er ist ein Autor, dessen Werk sich einfachen Zuschreibungen entzieht. Zwischen Lyrik, Prosa und dem Essay bewegt sich jeder seiner Texte hin und her. Für sein jüngst erschienenes Buch hat der englische Verlag den Genrebegriff „Memoir“ gewählt, das sich von der Autobiografie durch den essayistischen Zugang unterscheidet.„I put a spell on you. Über Liebe und Magie“ heißt dieses Buch. John Burnside erzählt von den Frauen, die er in seinem Leben geliebt hat, er denkt nach über das Wesen der Liebe an sich, und all das verbindet sich für ihn mit dem für sein Schaffen so zentralen Begriff der Magie: Magie im Sinne von Beschwörung und von Verzauberung. Sprache ist für John Burnside selbst ein magischer Akt, und um das zu begründen geht Burnside weit ins kulturelle Erbe seines Landes zurück, er findet Bezüge zum Film, zur Popmusik, zur Bildenden Kunst.John Burnside wurde 1955 in einer Arbeiterfamilie in Schottland geboren. Er hat in früheren Büchern erzählt, welchen Einfluss ein trunksüchtiger und gewalttätiger Vater auf sein Leben hatte. Als Jugendlicher hat Burnside harte Drogen konsumiert, er hat als Tellerwäscher, in der Automobilindustrie und als Softwareentwickler gearbeitet, bevor er sich ganz dem Schreiben zuwandte. Im folgenden Gespräch legt John Burnside Wert darauf, dass dies keine isolierten Ereignisse sind, und dass das Schreiben kein Bruch mit seiner Biographie ist. Gibt es einen roten Faden in seinem Werk?

John Burnside: Schreiben kann die vielfältigsten Erfahrungen ansprechen. Bei mir ist das herausragende Thema das eines Bewusstseins für die Textur unseres Alltags. Meistens schaut man in Eile über so Vieles hinweg, verpasst so viele Details. Dafür interessiere ich mich schon lange, sei es mittels bewusstseinserweiternder Substanzen, die uns für Farbe und Licht empfänglich werden lassen, oder auch im Sinne einer Philosophie des Moments, des Alltäglichen. Genau das ist auch das Anliegen von Lyrik, sie zelebriert den Moment, eine Landschaft, eine Imagination. Also, das ist die Klammer meines Schreibens.

Tanya Lieske: Wenn Sie sich das anschauen, was Sie „The Fabric of life“ oder auch das Fest der täglichen Dinge nennen, passiert es dann, dass sich dahinter ein Raum öffnet, gibt es für Sie eine Verbindung zwischen dem Alltäglichen und dem Magischen?

Burnside: Ja, ich möchte in einen engeren Kontakt mit der Welt um mich herum kommen. Emily Dickinson hat einmal gesagt, dass wir uns zur Welt verhalten sollten wie eine halb angelehnte Tür. Wir sollten uns den Erfahrungen um uns herum öffnen, nicht dem, was wir erwarten, sondern dem, wie es wirklich ist. Ich glaube es passiert uns im Leben oft, dass wir genau das erfahren, worüber wir schon nachgedacht haben, und darüber verpassen wir die eigentliche Erfahrung. Wenn es uns gelänge, unseren Erwartungen und unsere Sozialisierung hinter uns zu lassen, dann könnten wir wirklich sehen und empfinden, was geschieht.

Lieske: Ihr neues Buch, „Über Liebe und Magie – I put a spell on you“, wie reiht es sich ein in dieses Bestreben?

Burnside: Im Zentrum stehen das Wort und die Idee der „Glamourie“. Glamourie, das ist ein altes schottisches Wort, der englische Glamour ist davon abgeleitet. Es ist ein magisches Wort, weist in zwei Richtungen. To glamour something heißt: Eine Täuschung hervorrufen, etwas attraktiver scheinen lassen als es ist, eine Gefahr verschleiern. Das gibt es bei dem glamourösen Model, bei der Schauspielerin, sie ist aufgeputzt, zurechtgemacht, wunderschön präsentiert. Ihre Erscheinung ist nicht identisch mit dem Menschen dahinter, sie ist ein Akt der Oberfläche. In der schottischen Kultur bleibt man hier misstrauisch, man wittert eine Täuschung. Dann gibt es noch die zweite Bedeutung von glamouring: Etwas Verfremden, uns etwas ganz Alltägliches wieder fremd machen, so dass wir gezwungen sind, noch einmal ganz genau hinzuschauen und zu sagen,‘ oh, das ist mir bislang entgangen. Ich sehe das so zum ersten Mal‘

.Lieske: Sie spüren dem Wort Glamour nach und kommen zu dem älteren schottischen Wort Glamourie. Ich habe das so verstanden, dass Glamourie auch die Kehrseite, die dunkle Seite des Glamours zeigt

.Burnside: Nicht immer, nur manchmal. Glamourie ist wie Elektrizität, man kann sie einsetzen um Licht anzumachen oder um einen elektrischen Stuhl zu bauen. Es ist wie ein Naturphänomen, und man kann sich seiner bedienen, um die dunkle Seite der Welt zu erfahren, oder ihre versteckte Schönheit. Und manchmal sind diese beiden auch miteinander verbunden! Glamourie verbindet sich in dieser Tradition mit dem Magischen, es ist zum Beispiel mit dem Wort „Grammatik“ und mit dem Wort „Grimoire“ verwandt, mit einem Zauberbuch, einem Book of Spells. Auch deshalb trägt mein Buch den „Titel I put a spell on you“. Der Spell, der Zauberspruch, hat ja zum Ziel, jemanden etwas glauben zu machen, ihn etwas sehen oder erfahren zu lassen, was normalerweise außerhalb seiner Reichweite liegt. Manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechteren.

Lieske: Sie haben Ihr Buch so verfasst, dass sie Abschnitte ihres Lebens nachzeichnen, darüber nachdenken, und dazwischen gibt es Kapitel, die Sie „Abschweifungen“ nennen, Digressions. In einer dieser Abschweifungen sprechen Sie über diese Wörter, „Glamourie“ oder auch „Thrawn“, das ist ein anderes Wort, das in diesem Sinne vorkommt. Wo haben Sie diese Wörter her und wo sind sie geblieben im täglichen Sprachgebrauch?

Burnside: Auch „Thrawn“ ist ein altes schottisches Wort, es kann im guten Sinne ein Mysterium benennen oder etwas was schwachsinnig ist, verrückt und verschroben. Es ist ein doppelgesichtiges Wort genau wie Glamourie. Also, mein Buch ist voller Abschweifungen, weil das meiner Persönlichkeit entspricht. Ich bin jemand, der das Umständliche und die Exkurse liebt. Das gefällt mir auch in der Literatur, zum Beispiel im Englischen Roman des 18. Jahrhunderts. Da geht es um die Abenteuer eines Helden, und auf einmal sagt der Autor: „Und jetzt eine Abschweifung!“ Und dann redet er vier Seiten über Kuckucksuhren …Wissen Sie, wir leben in dieser Welt der Soundbites und der simplen Codes, der Abkürzungen und der Tweets. Also ich twittere nicht, ich käme niemals mit dem Platz zurecht, ich liebe die Abschweifung und das Nachverhandeln, all die Wenns und Abers zu einem Argument, alle Gespräche, in denen es mehr als eine Antwort gibt. Wir laufen Gefahr, unser Verständnis für die Vielschichtigkeit und den Reichtum des Lebens zu verlieren, wenn wir nur eine einzige Antwort für alle Fragen zulassen, und die kann man dann am nächsten Baum anschlagen. Wir haben gerade einen Präsidenten der Vereinigten Staaten, der versucht, auf diese Weise Politik zu machen, und das ist wirklich gefährlich.

Lieske: Das ist auch ein Plädoyer für mehr Zeit, für mehr Langsamkeit.

Burnside: Ja, in der Tat, für eine Verlangsamung, für mehr Aufmerksamkeit, für eine Erfahrung von Zeit an sich, falls sich überhaupt sagen lässt, was das ist, die Zeit. Ich bin selbst so oft in Eile, alles im Leben drängt einen zur Geschwindigkeit, und eigentlich will ich anhalten und hinschauen. Das passendste Bild sind für mich die Touristen in den Museen, sie folgen einem Reiseleiter mit einem Fähnchen, und schon nach wenigen Sätzen sind sie beim nächsten Bild. So fühle ich mich auch, als wäre da jemand, der mich zu immer größerer Eile treibt.

Lieske: Worte sind wichtig, man merkt an diesem Buch, wie aufmerksam sie sie setzen. Ihr deutscher Verlag hat entschieden, die beiden Wörter „Liebe“ und „Magie“ mit in den Titel zu nehmen, sind Sie damit einverstanden, und was haben die beiden miteinander zu tun?

Burnside: In meinem Buch geht es einerseits um Magie und um die Transformationen, über die wir schon gesprochen haben. Andererseits geht es um die romantische Liebe. Meine Generation ist vor einem Soundtrack aus Popsongs und Filmen aufgewachsen, die verkünden, dass die romantische Liebe das Beste ist, was uns passieren kann. Das wollte ich in Frage stellen. In Wahrheit war es in meiner Jugend nämlich so, dass die Jungen eine Affäre wollten und die Mädchen wollten heiraten. Beide Geschlechter waren so sozialisiert, mit einem Unterschied: Die Jungen hatten eine vage Ahnung davon, dass die Ehe eine Falle war, dass sie nach der Heirat in einer Industriestadt in Schottland feststecken würden, und dass es keinen Ausweg mehr geben würde. Es gab da diese Songs im Radio wie Everlasting love und ich habe mich damals schon gefragt: Warum Liebe für immer? Warum nicht die Liebe von heute oder die Liebe für ein Jahr? Warum nicht jemanden lieben, den man auf der Straße trifft, für zehn Minuten, oder in einem Café? Das ist genau so wertvoll. Ich finde, wir sollten miteinander verhandeln dürfen, was will ich und was willst du, und dann sollte man eine Vereinbarung treffen.

Lieske: Sie sprechen in Ihrem Buch auch über die Zeit, in der Sie als junger Mann, als Teenager begonnen haben, Drogen zu nehmen. Was hat die Erfahrung, auf einem Trip zu sein, LSD zu nehmen, denn mit dem Rausch der Liebe gemeinsam?

Burnside: Zuerst würde ich da gerne eine Unterscheidung vornehmen zwischen Drogen wie Alkohol und Amphetaminen und Kokain einerseits und LSD andererseits. Ich nehme heute kein LSD mehr, aber als ich es noch genommen habe, war es für mich so etwas wie ein Sakrament. Wenn man LSD oder Meskalin oder Pilze unter günstigen Bedingungen konsumiert, dann öffnen sie unseren Geist. LSD kann die Pforten unser Wahrnehmung öffnen*, und das habe ich erfahren. Die Welt schien völlig verändert, und zugleich sehr vertraut, so wie sie für Kinder ist. Ich habe erkannt, dass die Welt nicht aus dunkler Materie besteht, sondern aus Energien, die vibrieren und pulsieren. Also, alles, was man gemeinhin über LSD sagt, hört sich wie ein Klischee an. Ich habe damals erfahren, dass Bedeutungen wie ‚gut‘ oder ‚schlecht‘, wie ‚schön‘ oder ‚hässlich‘ in diesem Zustand überwunden sind. Das sind alles sind nur gesellschaftliche Zuschreibungen. Es ist schwer das alles zu erklären, in meinem Buch sage ich ja auch, dass man einen LSD-Trip kaum beschreiben kann.

Lieske: Diese Erfahrung, John Burnside, was hat die zu tun mit ihrem Entschluss, Künstler zu werden?

Burnside: Also, das ist eine interessante Frage. Was man hier nicht vergessen sollte, ist, dass dazwischen viel Zeit vergangen ist. LSD habe ich genommen, als ich ungefähr 16 Jahre alt war, und ernsthaft mit dem Schreiben habe ich in meinen späten Zwanzigern begonnen, zunächst habe ich Lyrik geschrieben. In der Zwischenzeit war ich sehr damit beschäftigt, nicht Teil des Systems zu werden, wie ich das damals nannte. Es waren ja die 1970er Jahre, und wie viele junge Leute haben wir gehofft, dass es eine Art von Revolution geben würde. Wir waren alle sehr naiv und haben die Mühe unterschätzt, die mit dieser Art von gesellschaftlicher Umwälzung einhergeht. Mich hat die Vehemenz, mit der unsere Ideen unterdrückt wurden, sehr erschreckt. Ich bin dann als Reaktion darauf ausgestiegen aus der Gesellschaft, das ist wohl die beste Bezeichnung. Ich habe in Restaurants Teller gewaschen und als Gärtner gearbeitet. Dann habe ich erkannt, dass ich das nicht bis zum Ende meiner Tage machen würde, und habe mich nach etwas Lukrativerem umgesehen – ich kam auf Computer, die galten in den 1980er Jahren noch als harmlos! Das habe ich gute zehn Jahre lang gemacht, und dann war ich plötzlich doch in einer kapitalistischen Umgebung, plötzlich habe ich für Finanzunternehmen gearbeitet. Das war der Augenblick an dem ich angefangen habe, Gedichte zu schreiben. Also, man kann sagen, ich habe mit meiner Lyrik auf alles geantwortet, auf meine Experimente mit LSD, auf meine Flucht aus der Gesellschaft und auch auf die Jahre, in denen ich im Anzug und mit einer Aktentasche ins Büro gegangen bin. Die Lyrik hat mich in gewisser Weise am Leben erhalten.

Lieske: Sie sprechen ihn Ihrem Buch immer wieder von dem System, und von den Opfern, die dieses System verlangt, entweder in Form einer Ehe oder in Form eines angepassten Berufes als Softwareentwicklers. Ein Gedanke, der mich in diesem Zusammenhang sehr interssiert hat, war ihre Abschweifung, ihre Digression, über die jungen getöteten Frauen, über Iphigenie, über Ophelia. Sie verbinden den Gedanken an diese Frauen mit dem Teil, den Männer in sich abtöten müssen, um in der Welt da draußen zu bestehen. Können Sie vielleicht unseren Hörern nochmal erklären, wie dieser Gedankengang verläuft?

Burnside: Ja, also ich habe eine Sendung im Fernsehen gesehen, da war diese Nonne, und sie stellte Kunstwerke vor. Sie zeigte dieses eine Bild von Elisabeth Vigée-Lebrun. Man sieht eine junge Frau, eine russische Comtesse. Und sie erklärte anhand dieses Bildes, dass es einen Stamm in Afrika gibt, der glaubt, dass in jedem Mann ein weiblicher Zwilling lebt und in jeder Frau ein männlicher Zwilling. Und die Nonne sagte, wenn man sich das Portrait der schönen Russin mit ihren prächtigen Kleidern genau anschaut, dann kann man in ihrem Gesicht einen Bauernjungen entdecken. Ich habe diesen Gedanken weiter gedacht: Wie ist es um jene Männer bestellt, die gezwungen sind, ihren weiblichen Zwilling aufzugeben, ihn sogar zu opfern? Wissen Sie, kleine Jungen können sehr zartfühlend sein, romantisch und sogar mädchenhaft in vieler Hinsicht. In meiner Kultur ist das nicht erwünscht, wir mussten richtige Männer werden, und richtige Männer regen sich nicht auf, sie sind groß und stark und verlässlich und dürfen keine Schwäche zeigen. Da, wo ich herkomme, war das sogar notwendig, denn Männer mussten in Stahlwerken und Fabriken und Minen arbeiten, und alles was weicher war, wurde den Frauen überlassen. Also, Männer mussten diese John Wayne-Typen sein, und das war ich auch.Erst später ist mir aufgefallen, dass ich Teil einer Aufführung war, dass ich mir und anderen etwas vorspielte, dass ich einen Teil von mir selbst geopfert hatte. Dann kam die Theorie dazu: Wie viele Mythen und Geschichten und Lieder handeln von den Jünglingen, die etwas verloren haben, ihr zweites Ich. Es weiblich zu nennen trifft die Sache nicht ganz, es geht eher um eine Yin und Yang Sache, so eine Art von Ergänzung. Und wäre es nicht wunderbar, wenn alle Männer eines Morgens aufwachen würden, und sie hätten alles vergessen, müssten nicht den starken Mann spielen und Donald Trump plötzlich nicht mehr sagen würde: ‚Ich mache euch alle platt‘, sondern ‚okay, lasst uns darüber nochmal reden.‘ Ich glaube, den meisten Männern würde das sehr gefallen.

Lieske: John Burnside über einen wichtigen Aspekt seines Buches „I put a spell on you. Über Liebe und Magie.“ Da wir schon bei der Politik sind, John Burnside, ich habe hier einen schottischen Autor vor mir, der sich im Sommer sehr ausführlich in einer großen deutschen Tageszeitung über den Brexit geäußert hat, der sehr scharf abrechnet mit den Eliten seines Landes. Was sind ihre Vorwürfe an die politische Klasse in Großbritannien?

Burnside: Also, da gab es sehr viel zu lernen für mich. Vor fast zwei Jahren hat eine Zeitung angefragt und ich habe die Sache auf die leichte Schulter genommen und gesagt, liebe Freunde in Europa, bitte macht euch keinerlei Sorgen. Wir Briten sind manchmal etwas albern, aber don‘t worry , wir sind nicht dumm.Ich habe den Brexit anfangs wirklich für einen Scherz gehalten. Genau wie mit der Kandidatur von Donald Trump, ich hatte seine Wahl nicht für möglich gehalten. Boris Johnson und Cameron und all diese Leute, die den Brexit betreiben, sie sind alle in Eton zur Schule gegangen. Sie glauben ganz fest an die Überlegenheit unserer britischen Kultur. Denen sind die kleinen Leute völlig egal. Und diese ganze Vorstellung von britischer Souveränität ist vollkommen lächerlich. Welche Souveränität ist denn gemeint? Unser Land wird von einer kleinen Gruppe regiert, den Reichen und denen, die Land besitzen. Und wenn man sie fragt, worum geht es denn, dann sagen sie meistens: Um weniger Regulierung, um weniger Vorschriften. Darum geht es im Grunde, wenn man über den Brexit spricht.Hinzu kommt, dass Großbritannien nie verstanden hat, worum es ein Europa eigentlich geht, die Europäische Idee ist ihnen vollkommen fremd. Großbritannien hat in den letzten Kriegen gekämpft, aber das eigene Territorium ist nie besetzt worden. Ich wünschte fast, das wäre passiert, denn das ist für mich der Kern des europäischen Gedankens. Natürlich hat Europa seine Mängel, Lobbyisten in Brüssel, fragen Sie mich dazu lieber nichts. Aber der eigentliche Kern, die Philosophie von Europa, ist doch folgendes: Wenn wir zusammen arbeiten, sinkt die Wahrscheinlichkeit eines Krieges. Also, der Brexit ist tragisch, und die andere Tragödie ist die, dass es so aussieht, als würde Boris Johnson den Brexit-Deal zustande kriegen, und darüber werden sich sehr viele Briten maßlos aufregen.

*Anspielung auf Aldous Huxleys Buch „Doors of Perception“, Huxley hatte mit ähnlichen Ergebnissen mit Meskalin experimentiert.

John Burnside: „Über Liebe und Magie – I Put a Spell on You“aus dem Englischen von Bernhard RobbenPenguin Verlag, München. 288 Seiten, 20, Euro.

Christoph Ransmayr über das Erzählen: Eine Stimme und ein Ohr

Christoph Ransmayr über das Erzählen: Eine Stimme und ein Ohr

7. Dezember 2015, 10:24

Das Wort vermag den, der es schreibt oder liest nicht nur über Meere und Gebirge, sondern über die Zeit selbst zu erheben – bleibt es doch zumindest lesbar, wenn er selbst bereits seit Jahren oder Jahrtausenden wieder verstummt ist

Im Wort Ozean erheben sich keine Stürme, stampfen keine Schiffe und wird auch kein Mensch je in Seenot geraten. Im Wort Wüste ist noch keiner verdurstet und im Wort Abgrund kein Unglücklicher jemals zu Tode gestürzt. Und dennoch beschwören diese und alle Worte und Sätze, in denen greifbare Wirklichkeit in Sprache verwandelt wird, in unserem Denken und Fühlen etwas, das an die Glücksmöglichkeiten und Katastrophen der realen Welt rührt und in uns Bilder von einer Deutlichkeit aufsteigen lässt, als stünden wir tatsächlich vor der anrollenden Brandung, vor einem geliebten Menschen oder dem Abgrund. Und für den Zauber dieser Verwandlung bedarf es nicht mehr als jener Kraft, die jeder Mensch in sich selbst trägt und ihm ermöglicht, alles, was sich überhaupt sagen lässt oder noch unausgesprochen auf seine Formulierung wartet, zur Sprache zu bringen.

Dass ein Mensch in Worten weder ertrinken noch durch die unzähligen Arten der Grausamkeit zugrunde gehen kann, schenkt dem Zauber der Verwandlung von etwas in Sprache zunächst eine seltsame Friedlichkeit, so, als ob Bücher und jede Schrift uns einen besseren Schutz bieten könnten als jede Waffe oder Panzerung. Wie von einem Kokon umgeben, treten wir aus dem Inneren von Märchen oder anderen, frühesten Erzählungen unserer Kindheit hinaus in die donnernde, anrollende Welt, um dort zu jagen, zu lieben, Städte zu bauen – oder Kriege zu führen. Denn Worte, auch das erfahren wir bereits im frühesten Umgang mit Sprache, Worte sind wie die Menschen, die sie aussprechen, schreiben oder lesen, nicht nur gut. Sie folgen manchmal auch der Pervertierung Luzifers, des Lichtbringers, der aus dem Paradies in die Finsternis stürzte und im Fallen vom Engel zum Satan wurde.

Wer sein Leben der oft begeisternden, oft erschöpfenden Arbeit an der Sprache verschrieben hat, der wird am Anfang aber lange schweigen, lange bloß betrachten und stillhalten müssen, um den Stimmen der Menschen, denen der Tiere oder dem bloßen Geräusch des Windes im Gestrüpp der Antennen zu lauschen. Und er wird, lange bevor er nach eigenen Wortschöpfungen und Sätzen sucht, Fragen stellen und Fragen beantworten, Fragen etwa wie jene, wie kalt und unbewegt die Meerestiefe vier und fünftausend Meter unter dem Kiel eines Frachters ist, der auf einer transatlantischen Route im Sturm liegt. Fragen nach den Namen der Leuchtfische, die durch das submarine Dunkel schweben. Fragen, was das denn ist – Dunkelheit? Und was Trauer, Hoffnung oder ein Abschied? Wie ist es, wenn einer im Lärm der Welt taub wird? Was macht einen Menschen blind? Und was gewalttätig …?

Wort, Klang, Bild

Wenn einer erzählen will, muss er solche und ähnliche und unzählige andere Fragen zu beantworten versuchen und muss doch nach jeder Antwort immer neue Fragen an sich und die Welt richten, bis er sich endlich erheben und etwas so Einfaches und Ungeheuerliches wie „Es war … Es war einmal“ sagen kann. Aber selbst wenn er auf jede Nachforschung verzichtet und sagt: Mir genügt das Meinige, ich spreche nur von mir, ich spreche nur vom Allervertrautesten, nur von dem, was ich allein und am besten weiß – selbst dann erscheint einem Erzähler die Welt noch einmal anders und neu -, muss er sich doch auch der einfachsten Dinge seiner Geschichte erst vergewissern. Wovon immer er spricht – in seiner Geschichte muss ein Erzähler alle Welt noch einmal und immer wieder erschaffen und darf dabei nicht mehr voraussetzen als die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer, seiner Leser, nichts als die Stille, in der er endlich zu sprechen, zu erzählen, zu schreiben beginnt.

Erzählen besteht immer aus einer Stimme und einem Ohr, aus einem Bild und einem Auge, das alle Wirklichkeit ins Bewusstsein, in Herz und Gedächtnis überführt. Dabei ruht jede Silbe eingebettet in die Stille des ungeheuren, uns umgebenden Raumes, in das Unsagbare, und jedes Bild eingebettet in die Finsternis. Gerade dadurch erscheinen Wort, Klang, Bild vielleicht ja als die größten Kostbarkeiten der menschlichen Existenz. Schließlich vermag das Wort den, der es schreibt oder liest, nicht nur über Meere und Gebirge, sondern über die Zeit selbst zu erheben – bleibt es doch zumindest lesbar, wenn er selbst bereits seit Jahren oder Jahrtausenden wieder verstummt ist.

Wenn uns in diesen Tagen blindwütige, religiös verseuchte Berserker den Schluss aufzwingen, die Abwehr ihrer Mordgier und Zerstörungswut wäre am ehesten durch noch mehr Gewalt, noch mehr Panzerung und Überwachung zu erwarten, werden Erinnerungen an die Wurzeln eines Hasses wach, von denen manche tief in unsere eigene, europäische, Geschichte hinabreichen. Jahrhundertelang hat Europa nahe und fernste Kulturen überrannt, ausgebeutet oder zerstört und damit den eigenen Wohlstand begründet. Spanische und portugiesische und niederländische und englische und französische und deutsche und belgische und italienische und immer weitere und noch mehr Kolonialherren haben im Rest der Welt willkürlich Grenzen durch uralte Einheiten gezogen, haben Landesbewohner vertrieben, versklavt, verstümmelt oder erschlagen und mit Handelsstationen und Minen immer auch Massengräber eröffnet.

Wenn sich nun aus verwüsteten und zerrissenen Landstrichen und entsprechend verwüsteten Regionen des Bewusstseins Killer auf den Weg machen, um den Hinrichtungsbefehl eines Predigers zu befolgen oder einen barbarischen Missionsauftrag mit automatischen Waffen und Sprengstoffgürteln zu erfüllen, ist es, als ob sie sich an europäischen Eroberern vergangener Jahrhunderte ein Beispiel nehmen wollten, an Helden der Kolonialgeschichte, die ganze Kontinente terrorisierten, um ihre Bewohner als Lieferanten des europäischen Reichtums gefügig zu machen oder zu vernichten. Unzählige, immer noch offene Rechnungen, stehen so in Bilanzen, die nicht Jahre und Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte überspannen. Allein die zehn Millionen Toten, um nur eines, ein einziges Beispiel zu nennen, allein die zehn Millionen Toten, die etwa ein europäischer Massenmörder wie der belgische König Leopold II. im Kongo hinterlassen hat, könnten unter dem Einfluss entsprechender Prediger wohl drei und vier Generationen von Rächern auf den Weg nach Europa bringen.

Aber gegen Menschen, die in ihrer rasenden Wut oder bloßen Dummheit den eigenen Körper in eine Waffe verwandeln und selbst um den Preis des eigenen Lebens nichts mehr wollen als töten, werden auch in Zukunft die meis- ten Verteidigungstechniken wirkungslos bleiben. Natürlich werden die Angegriffenen sich in Notwehr aller ihrer Mittel bedienen, aber die einzige dauerhafte, wenn auch niederschmetternd langsame und deshalb oft zu spät kommende Hilfe kann aus keiner anderen Quelle gespeist werden als jener der Sprache, des Wortes. Nicht die Sensen und Dreschflegel der Bauernkriege haben am Ende die feudale Grausamkeit des Mittelalters zerschlagen, sondern die Gedanken der Aufklärung; das Wort.

Nur eine Gesellschaft, die selbst unter der Bedrohung durch eine Armee von fundamentalistisch religiösen Massenmördern nicht bloß ihre Waffen, sondern auch das Wort wieder einsetzt in seine Dogmen sprengende Kraft, wird sich am Ende – vielleicht – wenn nicht als unbesiegbar, so doch als die stärkere erweisen. Und der Erzähler und Literat, der dieser Gesellschaft beisteht, indem er als Romancier, Essayist, Dramatiker oder in den Strophen seiner Poesie zumindest eine Vorstellung vom wahren Glück und Leiden des Einzelnen ermöglicht, wird zwar niemals ein Prophet sein, aber zumindest ein Helfer. (Christoph Ransmayr, Album, 5.12.2015)

Christoph Ransmayr, geb. 1954, ist österreichischer Schriftsteller und wurde soeben mit dem Prix Jean Monnet de Littérature Européenne und dem Prix du Meilleur livre étranger ausgezeichnet.

-

foto: heribert corn

foto: heribert cornRansmayr: „Gegen Menschen, die in ihrer rasenden Wut oder bloßen Dummheit den eigenen Körper in eine Waffe verwandeln und selbst um den Preis des eigenen Lebens nichts mehr wollen als töten, werden auch in Zukunft die meisten Verteidigungstechniken wirkungslos bleiben.“

Wolf Haas: Warum lieben wir Krimis? | ZEIT ONLINE

Wolf Haas: Warum lieben wir Krimis? | ZEIT ONLINE.

Warum lieben wir Krimis?

Keiner erzählt kunstvoller vom Bösen als der Bestseller-Autor Wolf Haas. Wie man Leser süchtig macht, erklärt er in einem Gespräch. Interview:

Der Schriftsteller Wolf Haas | © dpa

Es ist erstaunlich: Inmitten von Kriegen und Krisen erlebt Deutschland die friedlichste Phase seiner Geschichte, aber in den Buchläden und Fernsehprogrammen herrscht ein großes Morden. Der Krimi-Boom hat absurde Ausmaße angenommen. In Deutschland sehen sonntags bis zu zwölf Millionen Menschen den Tatort, jede Stadt, die auf sich hält, will ihren eigenen Fernsehkommissar, jedes Mittelgebirge hat seine spezielle Regionalkrimi-Reihe. Warum ist das so? Wir wollen über Krimis reden – und zwar mit dem wohl besten deutschsprachigen Autor, den es auf diesem Gebiet gibt: Wolf Haas. Der Österreicher hat das Genre in den vergangenen Jahren klug durchschaut, hinterlistig persifliert und lustig erneuert.

Haas ist, auch wenn man es nicht gleich merkt, ein großer Dichter, es lieben ihn das Feuilleton wie das Massenpublikum. Seine acht Kriminalromane um den Privatdetektiv Simon Brenner bestehen scheinbar aus bizarren Abschweifungen und Lebensweisheiten, die ein schwatzhafter Erzähler den Leserinnen und Lesern im Ton äußerster Vertraulichkeit zusteckt. Wer ein paar Seiten von Haas gelesen hat, begreift, dass da ein Menschenfreund und Humorist am Werk ist. Die Gemeinde seiner Leser wächst stetig, seine Sprache kann süchtig machen, auch die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek bekennt sich zu dieser Sucht. Drei Brenner-Romane sind bisher verfilmt worden, stets mit dem Schauspieler und Kabarettisten Josef Hader in der Rolle des Simon Brenner. Die vierte Verfilmung, Das ewige Leben, kommt in dieser Woche in die Kinos.

Wir treffen uns mit Wolf Haas in Wien. Als Begegnungsort schlug er das Gasthaus Wild am Radetzkyplatz vor. Haas hat einen Tisch im hintersten Winkel des Schankraums bestellt. Der Lärmpegel ist hoch, die Schwingtüren zur Küche sind pausenlos in Bewegung. Von seinem Stuhl erhebt sich ein hochgewachsener Mann von 54 Jahren.

DIE ZEIT: Herr Haas, warum dieses laute Lokal? Wollten Sie uns nicht in Ihre Wohnung führen?

Wolf Haas: Ich dachte immer, das ist das Kriterium für die allergrößten Schriftsteller-Nutten, die alles mitmachen: Journalisten in die eigene Wohnung zu lassen. Außerdem hätte ich ungefähr eine Woche aufräumen müssen.

ZEIT: Wir stellen uns das so vor, dass bei Ihnen daheim eine Frau und fünf Kinder sitzen, die nicht zum lonely wolf-Image passen, das Krimi-Autoren ansonsten pflegen.

Haas: Nein, ich wohne allein. Aber es ist tatsächlich so, wenn man Journalisten zu sich nach Hause einladen würde, ginge es sofort los mit der Selbstkontrolle: Wie wirkt dies? Wie wirkt das? Soll ich vielleicht dieses Buch vorher wegwerfen? (lacht) Fragen Sie nicht, welches Buch?

ZEIT: Doch.

Haas: Was ist das peinlichste zurzeit? Fifty Shades of Grey?

ZEIT: Das haben Sie zu Hause rumliegen?

Haas: Nein! Aber es würde mich interessieren …

ZEIT: Ist es nicht langweilig, allein zu leben?

Haas: Manchmal ist es langweilig, aber ich lebe ja an meinem Arbeitsplatz, und da hat das Singledasein große Vorteile. Ich steh auf und fang an zu arbeiten. Ich muss mir nicht überlegen, ob ich vorher duschen soll, weil ich sonst eine Zumutung für meine Mitbewohner wäre oder so.

ZEIT: In Ihren Kriminalromanen gibt es einen namenlosen Erzähler, der dem Protagonisten Simon Brenner überallhin folgt, zu allem eine Meinung hat und den Leser direkt anspricht …

In Haas’ Roman „Das ewige Leben“ schwafelt dieser Erzähler beispielsweise über die Frage, ob man Frauen besser mit einem Barbesuch oder einem Kinobesuch verführt: „Du musst wissen, der Brenner ist irgendwann als junger Mann draufgekommen, dass bei den Frauen, also bei den damaligen Frauen muss ich sagen, ein Problemfilm eine weitaus bessere Wirkung gehabt hat als zum Beispiel ein richtiger Film. Manche waren nach einem dreistündigen Problemfilm sogar zugänglicher als nach einem dreistündigen Barbesuch, und da ist die Kinokarte ja wesentlich billiger gekommen. Einziger Nachteil, dass der Brenner oft nach einem Problemfilm selber keine rechte Lust mehr gehabt hat und noch einen doppelt so langen Barbesuch gebraucht hat, um den Problemfilm zu vergessen.“

ZEIT: … wie bringen Sie diesen speziellen Ton zustande? Diese Mischung aus Bescheidwissen und Naivität? Muss man sich beim Schreiben in diesen Erzähler verwandeln – wie ein Schauspieler in seine Figur?

Haas: Ja, ich versetze mich schon in diesen fiktiven Menschen. Bei Fotos von Lesungen fällt mir auf, dass ich immer ganz fremd ausschaue und ein leicht idiotisches Gesicht mache – wie ein Darsteller.

Orhan Pamuk über eine Begegnung mit Anselm Kiefer

Orhan Pamuk über eine Begegnung mit Anselm Kiefer.

Orhan Pamuk und Anselm Kiefer Im Pinselstrich lesen

Im Werk von Anselm Kiefer sind Bücher und Texte heilig. Mich erinnert ihr Anblick stets an meinen ersten Berufswunsch: Maler. Ein Atelierbesuch, ein Abendessen, ein Anliegen: ein Gastbeitrag.

05.04.2015, von Orhan Pamuk

Manche jetzt ausgestellten Bilder hatte ich schon bei einem Besuch von Anselm Kiefers Atelier in der Nähe von Paris gesehen. Was ich nun empfinde, wenn ich sie wieder betrachte, vermischt sich mit meinen Erinnerungen an jenen Tag im Mai 2014. Seit jeher gehört das Malen für mich zur Vorstellung von dem glücklichen Leben, das ich eines Tages einmal führen würde.

Zwischen meinem siebten und meinem zweiundzwanzigsten Lebensjahr wollte ich Maler werden und verbrachte in meiner Jugend mit dem Zeichnen und Malen sehr viel Zeit. Von meiner Familie wurde ich darin unterstützt. Man stellte mir sogar eine mit alten Möbeln vollgestellte Wohnung als Atelier zur Verfügung. Ja, eines Tages würde ich ein berühmter Maler sein.

Zwanzig Jahre später hatte dieser Traum sich nicht erfüllt. Ich schrieb stattdessen in Istanbul Romane. Aber immer noch kündete mir die Malerei von einem später einmal eintreffenden Lebensglück.

Der Wunsch, alles auf einmal auszudrücken

Als ich in den achtziger Jahren die herrlichen Werke eines so bedeutenden Malers wie Anselm Kiefer entdeckte, empfand ich immer wieder Neid und Reue bei dem Gedanken an ein Leben, das ich eigentlich hätte leben sollen und doch verpasst hatte. Zugleich keimte in mir die Einsicht, dass ich diese Art von glücklichem Leben gar nicht hätte haben können. Wie ich aus den großen, starken Bildern Kiefers ersah, bestand Malerglück nicht nur, wie in Kindheit und Jugend gedacht, aus purer Vorstellung und Träumerei. In die geheimnisvolle Gleichung, die man Kunst nennt, spielen auch ein energischer Pinselstrich und das kraftvolle Werken eines ganzen Malerkörpers hinein. Mit meinem eigenen Körper, meinen Schultern, Armen und Händen hätte ich solche Bilder nicht hervorbringen können. Die Vitalität, die aus Anselm Kiefers Bildern sprach, half mir ein wenig, diese bittere Wahrheit zu akzeptieren.

© José Alvarez/Editions du Regard

© José Alvarez/Editions du Regard ![]() Blick in Anselm Kiefers früheres Atelier in Barjac

Blick in Anselm Kiefers früheres Atelier in Barjac

Dennoch verfolgte mich noch über Jahre hinweg wie eine Sünde, die man zu verdrängen sucht, das vage Ansinnen, einmal jemand wie Anselm Kiefer zu werden oder wenigstens ein ordentlicher Maler. Zu dieser beglückenden Unruhe trug auch bei, dass Kiefer außer seinen dramatischen Monumentalwerken besonders in der Frühphase auch kleine Hefte mit fotografischen Werken angefertigt hatte, die ihn als einen ganz besonderen Künstler auswiesen, mit dem sich insbesondere auch Schriftsteller und Bücherliebhaber anfreunden konnten. Heftreihen wie „Heroische Sinnbilder“, „Ausbrennen des Landkreises Buchen“ oder „Märkischer Sand“ hatten schon früh den Gedanken in mir geweckt, dass der Wunsch, alles auf einmal auszudrücken, den Menschen unweigerlich zum Buch hinführt.

Heilig durch ihre Beschaffenheit

In Kiefers Werk sind Bücher als solche mindestens ebenso heilig wie die darin enthaltenen Texte. Dieses Gefühl entsteht aus der Art, wie einem bei Kiefer Buchstaben und Worte die Heideggersche „Dinglichkeit“ von Texten vor Augen führen. Jene ersten Bücher sowie die vielen weiteren, die Kiefer sein ganzes Leben lang produziert hat, erinnern genauso wie die später aus Blei- und anderen Metallplatten gefertigten großformatigen Bücherskulpturen den Betrachter daran, dass die Heiligkeit eines Buches nicht nur aus dem Text, sondern auch aus der äußeren Beschaffenheit erwachsen kann. In einem Schriftsteller wie mir erwecken Anselm Kiefers papierene und metallene Bücher sogar den Anschein, als seien Bücher sogar gerade wegen dieser Beschaffenheit heilig.

Kiefers Bücher regen dazu an, sich nicht nur dem zu widmen, was Bücher darstellen und bedeuten, sondern auch zu sehen, wie ihre verschiedenen Strukturen zueinander in Beziehung stehen. So wie man nicht von einzelnen Ziegeln verzaubert wird, sondern von der Wand, die daraus entsteht. Nun hat Kiefer zwar ein Faible für Ziegelmauern und Ziegeleien und bildet auch einzelne Ziegel ab, doch beim Betrachten seiner Bilder nimmt man nicht die Ziegel an sich wahr, ja nicht einmal die ganze Wand als solche, sondern eben gerade jene strukturelle Beschaffenheit. Ob manche Bilder Kiefers nun gerade deswegen so schön sind oder wir vielmehr aus ihrer Schönheit heraus zu solchen Gedankengänge angeregt werden, vermag ich meist nicht zu entscheiden.

1 | 2 | 3 Nächste Seite

Top 10 Schreibtipps von Stephen King

Besuch beim japanischen Schriftsteller Haruki Murakami | ZEIT ONLINE

Besuch beim japanischen Schriftsteller Haruki Murakami | ZEIT ONLINE.

„Es gibt nicht nur eine Realität“

Der japanische Kultautor und notorische Nobelpreiskandidat Haruki Murakami ist ein scheuer Mensch, der ungern Interviews gibt. Hier spricht er dennoch ausführlich in seiner Arbeitsklause auf Hawaii über die spirituelle Kraft von Sex, die meditative Schönheit eines disziplinierten Alltagslebens, die Langeweile der amerikanischen Welt – und über seinen neuen Roman „Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki“, der in diesen Tagen erscheint.

© Markus Tedeskino / Ag.Focus

Von wegen Tokio. Wer Haruki Murakami besucht, muss nach Honolulu reisen, das ist ein Ort, so unwahrscheinlich wie Murakamis Geschichten. Das Licht, die Berge, der legendäre Strand von Waikiki – der Ankömmling sinkt in einen Traum aus 28 Grad und dem Duft tropischer Blumen. Es ist das Paradies auf Erden. Doch kaum jemand ist hier am Strand. Seitdem strenge Parkverordnungen das Rauchen, Trinken und Essen dort verbieten, bestellen die Touristen ihren Mai Tai in klimatisierten Hotelbars. Die meisten von ihnen kommen aus Japan. Es sind die Erben jener Piloten, die 1941 schon einmal Kurs auf Pearl Harbor genommen haben. Ob sie ahnen, dass auch ihr gefeierter Dichter auf dieser Insel wohnt?

Über die Enge und den Zustand des vielleicht sechs Quadratmeter großen Büros Haruki Murakamis würde sich jede studentische Hilfskraft zu Recht beschweren. In dem beinahe leeren Metallregal stehen ein paar japanische Bücher, auf den Schreibtisch passen gerade einmal der Computer und eine Thermotasse. Hier empfängt Haruki Murakami zweimal pro Woche zur Sprechstunde oder auch nur zum Signieren seiner Bücher. Er ist an der Universität von Honolulu auf Hawaii noch bis zum nächsten Jahr so etwas wie ein “ writer in residence“. Kein Unterricht, kein kreatives Schreiben, nur manchmal hält er einen Vortrag. Murakami trägt Joggingschuhe, bermudalange Jeans und über dem T-Shirt ein Holzfällerhemd. Das Schicksal hat es mit Haruki Murakami so gut gemeint, dass seine Erscheinung kaum auf einen Nenner zu bringen ist. Als sei er aus verschiedenen Personen zusammengesetzt, passen sein Körper zu einem dreißigjährigen Sportler und die Gesichtszüge zu einem Mann in den Vierzigern. Am kommenden Sonntag feiert er seinen 65. Geburtstag.

Haruki Murakami wird nicht nur in jedem Jahr zu den aussichtsreichsten Kandidaten für den Literaturnobelpreis gezählt, er gehört auch zu den zehn meistverkauften Autoren der Gegenwart. Er ist enthusiastischer Schallplattensammler und leitete, bevor er im Alter von 29 Jahren mit dem Schreiben begann, einen Jazzclub in Tokio. Wilde Schafsjagd, Hard Boiled Wonderland, Naokos Lächeln, Mister Aufziehvogel und Kafka am Strand gehören zu seinen berühmtesten Romanen, außerdem veröffentlichte er Erzählungen, zum Beispiel im Band Wie ich eines schönen Morgens im April das 100%ige Mädchen sah.

Morgen nun erscheint auf Deutsch Murakamis Roman Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki. Im Vergleich zu seinem zuletzt erschienenem Monumentalwerk 1Q84, das auf 1600 Seiten alle Register der fantastischen Epik zieht, ist dies ein schmaler und beinahe kammerspielartiger Roman. Er erzählt die Geschichte eines Mannes in den Dreißigern, der sich in seiner Jugend schlagartig und aus ihm unerfindlichen Gründen von seinen einzigen vier Freunden verlassen sah. Herr Tazaki weiß nur, dass sein Nachname, im Unterschied zu denen der anderen, nicht den Namen einer Farbe enthält. Um dem Drama seines gänzlich grau gewordenen Lebens zu entkommen, macht er sich auf eine Reise, die den Grund des Bruchs zutage fördern soll.

DIE ZEIT: In Ihrem neuen Roman Die Pilgerjahre des farblosen Herrn Tazaki erzählen Sie eine ziemlich realistische Geschichte. Hatten Sie die Nase voll von Parallelwelten und von Katzen, die sich wie Menschen benehmen?

Seine Bücher sind in über vierzig Sprachen übersetzt und werden millionenfach verkauft. Überall erkennen sich junge Großstadtnomaden in seinen einsamen und weltverlorenen Helden wieder. Geboren wurde er am 12. Januar 1949 in Kyoto. Sein Großvater war ein buddhistischer Priester, seine Eltern waren Lehrer für japanische Literatur. Er ist ein Einzelkind und verbrachte seine Kindheit in einem Vorort von Kobe, später studierte er Theaterwissenschaft. Seit 1972 ist er verheiratet, verbrachte viel Zeit in Griechenland, Italien und den USA. Zurzeit trifft man ihn in Honolulu.

Haruki Murakami: Ich kenne einige Leute, die waren deshalb sehr enttäuscht. Sie hatten wohl etwas anderes erwartet. Es ist aber genau das Buch, das ich in diesem Moment schreiben wollte. Ich bin mir außerdem gar nicht so sicher, dass es sich wirklich um einen realistischen Roman handelt.

ZEIT: Nun gut: Es gibt da eine Frau, die hat an einer Hand sechs Finger. Das Schicksal der Figuren scheint irgendwie von Farben abzuhängen. Und dann ist da noch dieser überaus mysteriöse Mord.

Murakami: Ich weiß selbst nicht, wer diese Frau erwürgt hat. Wirklich, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der Mord für diese Geschichte unbedingt nötig war. Meine Romane und Erzählungen mögen mal mehr und mal weniger fantastisch sein. Aber beim Schreiben ist es für mich immer das Gleiche. So auch bei diesem Roman. Ich habe wieder diese Brise gespürt. Ich empfange Nachrichten von der anderen Seite.